言葉によるコミュニケーションがうまくいかない時に考えること。

90歳女性 進行した認知症

かかりつけ医より紹介のあった90歳のHFさん。

最近怒りっぽくなり、施設スタッフや利用者に暴力を振るうようになったので精査して欲しいとのことだった。

このような前情報からはイライラした粗暴な方を想像していたのだが、入室してきたのはニコニコした可愛らしいお婆ちゃん。やや拍子抜けした。

ただ、挨拶をして1分もしないうちに、彼女の持つある特徴に気づいた。

こちらが何を聞いても、「元気が宝!」と返すのである。

- 「幾つになりました?」→「元気が宝!」

- 「困っていることはないですか?」→「元気が宝!」

- 「周りに嫌な人はいませんか?」→「元気が宝!」

全てにおいてこのような調子だったので、長谷川式テストは早々に諦めた。ただし、5物品を見せて名前を確認することだけは行ったのだが、結果は予想通りだった。

- 歯ブラシを見せると→「・・・」

- スプーンを見せると→「・・・」

- 時計を見せると→「・・・」

- カギを見せると→「・・・」

- 鉛筆を見せると→「・・・」

HFさんには、何が起きているのだろうか?

語義失語の方に、言語理解を求めるのは止めよう

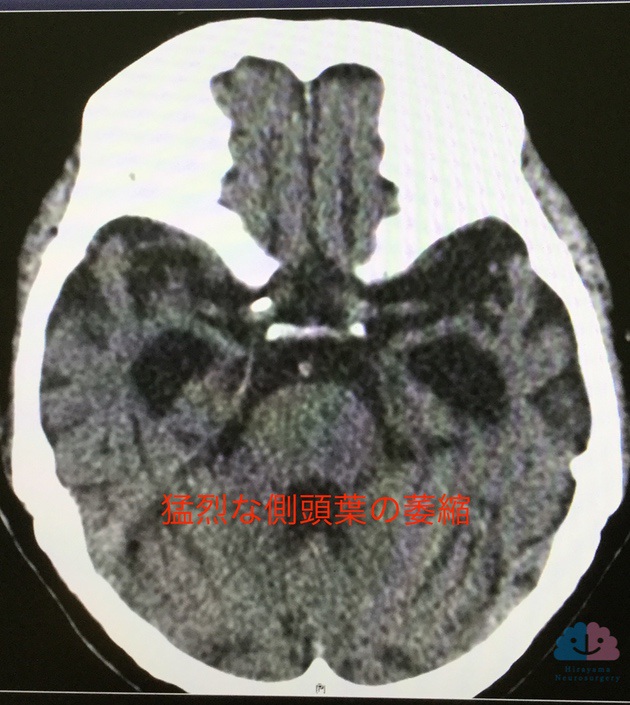

これはHFさんの頭部CT画像だが、両側の側頭葉が猛烈に萎縮していることが分かると思う。

側頭葉は言語理解を司る脳である。

HFさんにこちらの言葉が伝わらず、何を言っても同じ言葉が返ってくるのは、HFさんの側頭葉が萎縮して言語理解ができなくなっているからなのである。

何を切っ掛けにHFさんの機嫌が悪くなり、粗暴になるのかは分からないが、それはひょっとすると、他人が会話している内容がわからずに「自分の悪口を言っているのでは?」と疑ってしまうからかもしれない。

または、周囲の人間が発する言葉の意味が分からず、疎外感を募らせてしまうからなのかもしれない。

「やっと分かりました。そう説明されると、思い当たることは多々あります。」

同伴したケアマネさんは、深く頷いていた。

- 言葉で説明して理解して貰おうとするのは諦めよう

- 機嫌が悪いときには、こちらから「元気が宝!」とHFさんに声掛けし、「元気が宝!」→「元気が宝!」とループさせることが出来れば、機嫌がなおるかもしれない

この2点をケアマネさんに提案し、グループホームで実践して貰うことにした。

診察室を出て行くまでずっと、HFさんは機嫌良く「元気が宝!」と言い続けていた。

介護現場では、具体的な対処法>診断名

10年以上の経過で認知機能が低下し、現在90歳となったHFさん。

HFさんが進行したアルツハイマーなのか嗜銀顆粒性認知症なのか、はたまた前頭側頭葉変性症(その可能性は低いとは思うが)なのかは、正確なところは分からない。

分からないけれども、症状としての語義失語が「HFさんのADLを阻害している」ことは確実である。

このことを認識しているかどうかは、病型診断を追求することよりも、少なくとも介護現場においては優先されるべきである。

「語義失語がADLを阻害している」と理解すれば、

- 言葉が分からないのであれば、相手の理解を前提としない声掛けを工夫してみよう

- 機嫌良く同じ言葉を繰り返す常同行動があるのなら、粗暴な行動という困り事を、機嫌のよい常同行動に繋げて無害化できるのでは?

こういった工夫に繋がるが、「HFさんはアルツハイマー型認知症だ」という病型診断からは、具体的な工夫は生まれにくい。

介護者は「〇〇型認知症」という診断名だけではなく、認知症の症状に対する具体的な対処法も必要としている。

医者が診断名を告げて抗認知症薬を処方するだけでは片手落ちだと考えているので、「具体的な対処法を」というニーズに応えられているかどうか余り自信はないが、頭をひねりながら考え続ける日々である。

(追記)

その後、別件で当院を訪れたケアマネさんから、

「先生、この間教えて貰ったHFさんへの工夫。アレで問題行動がピタリと止みました!」

と報告を受けた。ひとまず、今回のニーズに応えることは出来たみたいだ。

www.ninchi-shou.com