結論から先に言うと、「すんごく分かりやすい」本です。

メッセージ①「臨床症状>>>画像診断」

今まで何万例もの画像診断をしてきました。いわばCTやMRIの専門家ですが、それでも画像だけで認知症の診断はできません。画像検査は診断の参考にしかなりません。認知症の診断で最も大事なのは患者さんの「臨床症状」です。(p4より引用)

このメッセージは、画像診断に自信がないために認知症診療に踏み込むことを逡巡している医師にとっては、とても心強いものだろう。

- SPECTで後頭葉の血流が低下している≒レビーです

- VSRADで関心領域の萎縮あり≒アルツハイマーです

病型診断の根拠に、上記の様な「画像診断結果」のみを挙げている情報提供書を見かけることが結構ある。

抗認知症薬の過量投与という深刻な問題が発生した原因の一つに、画像診断至上主義があるように思う。

「画像診断>>>臨床症状」となってしまっている現状を憂えて、敢えて書籍の冒頭に「CTやMRIは必須ではない」というメッセージを打ち出したのだろうと感じた。

メッセージ②「病型診断はシンプルに」

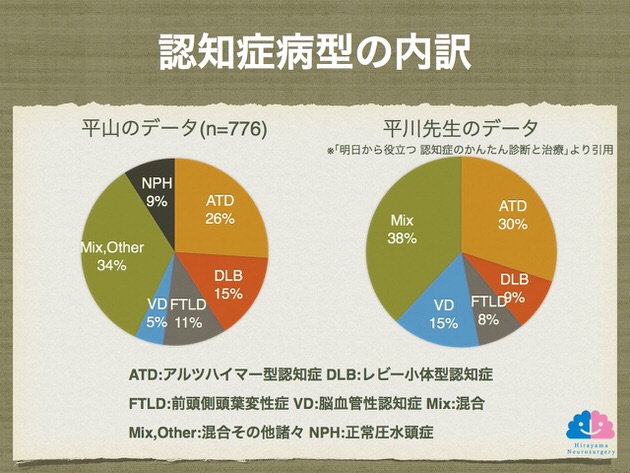

平川先生の外来における認知症病型診断の内訳と、自分の認知症外来におけるそれとを比較してみたところ、上図のようになった。

平川先生は、ATD+DLB=39%。当方のデータではATD+DLB=41%。ほぼ同じ割合である。

最近ではDLBをATDに次ぐ二番目の認知症(二番目に多い認知症)とする意見があります。しかし、DLBにはATDのような症状を認めるものがあります。いわばアルツハイマーの顔をした「隠れレビー」です。(p3より引用)

自分の場合、ATDかDLBかで少しでも迷ったら、ひとまずDLBと診断する傾向がある。それは、「うかつにアリセプトを出さないように*1」と自分を戒めているからである。

自分の場合、平川先生の言う「隠れレビー」を根こそぎ拾い上げた結果、DLB15%という割合になっているのかもしれない。

平川先生のMix38%、当方のMix,Other34%という結果も近似している。

自分はOtherの中にPSPやCBD、MSAなどを入れているという違いがあるものの*2、これらの数はやはり少数。多くのMixはATD+VD、DLB+NPHなどの混合型である。

同じ脳神経外科医として、病型診断内訳の近似は非常に興味深く感じた。

メッセージ③「治療はシンプルに」

「必要なのは、今、前面に出ている症状はどの病型の症状であり、治療すべきは何であるかを考えることです。」(p213)

実践的に認知症を診るということを突き詰めると、多くは

- 中核症状よりも周辺症状(BPSD)のコントロールを重視

- 抗認知症薬は少量投与が基本

このような結論に落とし込まれていくように思える。

www.ninchi-shou.com

平川先生のスタイルは、「高齢者、特に80歳以上の高齢者ではすべての認知症が併存(混合)している可能性があります(p15)」という前提に立ったうえで、認知症の病型を

- アルツハイマー型認知症(ATD)

- レビー小体型認知症(DLB)

- 前頭側頭型認知症(FTD)

- 脳血管性認知症(VD)

と大まかに4つに分け、まずDLBとFTDを除外する。

これは、「DLB→アリセプト過量投与の危険性」と「FTD→アリセプト原則禁忌」という経験則に基づいた方針である。

そのうえでATDとVDが残った場合、

厳密に区別しなくていい(p36)

と、大胆に言い切る。

勿論、両者の細かな違いを挙げていくことは可能だし、実際に両者の特徴を挙げつつ説明はされているのだが、

アルツハイマーの要素がどれだけ大きいか、小さいかだけわかればいいのです。(p37)

と、シンプルに割り切ることを勧めている。

その割り切りの中で濃淡をつけつつ、各種抗認知症薬の持つ特徴を意識しながらの少量投与、少量抗精神病薬との組み合わせなどについて詳述している。

微に入り細に入りを避け、シンプルに徹した書籍

「高齢者の病態は混ざり合っていて当然」という前提で診ていくのか、それとも「認知症とは、あくまでも単一疾患である」という前提で高齢者を診ていくのか。

単一疾患前提でいると、もし経過中に患者さんが悪化した場合に「自分がそう診断している単一疾患の中での悪化」と捉えがちである。そして薬が増えていく。

この前提、言い換えると「先入観」から逃れるには、よほどの注意力が必要である。

また、単一疾患重視だと、「あの病気の有病率は〇〇ぐらいだから、多分その可能性は低いのかな」という風に、有病率への配慮が診断の中で比重を増す。

例えば、「ピック病(≒前頭側頭型認知症)は若い年代の病気であり、高齢者に純粋なピック病はそうそういない」という声を聞くことがあるが、確かにその通りだと思う*3。

ただ、自分の観測範囲内では「ピックらしさ」を持つ高齢の患者さんの数は、それなりにいるのである。他の先生方の観測結果では違うのかもしれないが。

ピック病なのか「ピックっぽい高齢者」なのかはひとまず措いても、我々は困っている患者さんや家族に出会ったら必要に応じて何か対処しなくてはならない。

例として、

「76歳男性。頭部画像では側頭葉内側の萎縮は中等度で、前頭葉萎縮がやや目立つ。有意な脳萎縮の左右差は認めない。頭頂葉はやや萎縮している。長谷川式テストは18/30で遅延再生は1/6。取り繕い言動は目立たず、粗暴な返答で易怒性はかなり亢進している。不適切な場所で放尿することがある。透視立方体模写と時計描画テストは怒って描いてくれなかった。」

このようなケースを考えてみる。

- ATD frontal varientからのピック的症状だろう。診断はATDとしてATD的に治療を行おう。

- ATD frontal varientからのピック的症状だろう。ここは症状重視でピック病に準じた治療を行おう。

- 年齢からして純粋なピック病とは考えにくい。色々と混ざっているかもしれないが、はっきりした病型診断は分からない。ただ、ピック的症状を重視して、ピック病に準じた治療を行おう。

自分は大方3である。

ちなみに、ATD的な治療とは中核症状を中心に考えて抗認知症薬を処方する治療で、ピック病に準じた治療とは、陽性症状コントロールを重視した治療だと考えて頂けたら幸い。

神経変性疾患の多様性*4を考えると、ATD frontal varient(前頭葉萎縮の目立つアルツハイマー型認知症)にも様々なタイプが存在してもおかしくはない。

中には、「どこからどう見てもピック的だが、ATD frontal varientであるが故に、アリセプトを処方したら奏功した」という例もあるのかもしれない。

残念ながら自分の場合、恐らくそこまで正確には見極められない。見極められない場合、敢えてriskを取って攻めることはないと考えているので、大方は3の方針になる。

単一疾患重視だと、有病率から考えて「ピック病」の可能性を排除する可能性がある。

混合病態が当然と考えると、「ピック的」な患者は珍しくないと考える。

重要なのは、薬の副作用を極力出さないように注意しながら、長期的に安定した治療成果をあげることだと思う。平川先生は、それを高いレベルで達成している。

先生のお仕事の大きな特徴である、リバスチグミンとシロスタゾールに関することも書こうと思っていたが、割愛する。それは実際に書籍を読んでご確認頂きたい。他ではなかなか見ることの出来ないデータと治療実績が目白押しである。

書籍を通して感じられたのは、「脳虚血への関心の高さ」である。特に、ATDとVDの治療を同ベクトル上で語るというところに、虚血を普段から扱う脳神経外科医としての気づきとオリジナリティがあるように感じた。

脳神経外科急性期の切れ味よい治療と、慢性期のまったりしつつも悪化させないための治療。いずれも楽しんでいるからこそ得られるバランス感覚。

そのバランス感覚ゆえの、高齢者認知症の病型診断を深掘りしていくと必ず突き当たる、「AGD*5かな?」や「SD-NFT*6かな?」といった悩みは敢えて追求しないシンプルさ。

認知症診療の酸いも甘いも噛み分けた、平川亘先生渾身の一冊。

是非ご一読あれ。

平川 亘

日本医事新報社

売り上げランキング: 14,825